皆様こんにちは。

岡山県倉敷市にて着付け塾を主宰しております古谷野貢(コヤノミツグ)です。

全国で衣裳方として各流派日本舞踊会を中心に活動する傍ら、現代の衣裳(振袖、婚礼衣裳、訪問着など)の着付師としても活動しております。

また、今年からは「きつけ塾こやの」を主宰し、現場を飛び回りながら磨いた実践的な技術を、余す事なくお伝えしております。

日本の伝統衣裳の着物を結婚式で着たいという方へ、花嫁衣裳についてご紹介します。

古くから受け継がれてきた技術で作り上げられた美しい着物を花嫁衣裳という形で着てみませんか。

今回ご紹介するのは白無垢、色打掛、本振袖(引き振袖)です。どれも婚礼衣装ですが、違いがあまりわからないと思いますので、是非この機会に知っていただけますと幸いです。

白無垢

白無垢は、着物の婚礼衣装の中で最も格式の高い日本古来の花嫁衣裳です。

打掛から掛下、帯、合わせる小物まですべて白のものを使用します。

白無垢の下には、真っ白な掛下という着物を着用します。掛下とは振袖とほとんど形は同じですが裾に綿が入っていたり、比翼仕立てと言って衿や裾が二枚重なっていたりと少し重みがあるつくりになっています。

振袖のようにおはしょりをつくらず裾を引きずった状態で着付けます。掛下に結ぶ掛下帯も白で、打掛の後ろ姿が綺麗に見えるようリボン型の文庫結びをします。

現代の挙式様式になって、白無垢姿で式場から披露宴会場へ移動したりの動作も増えました。

白無垢姿で移動する場合には掛下と打掛を手で持って(もしくは紐で上げ留めて)移動するのですが、両方となると非常に重く着付けが崩れやすいので、挙式の内容によっては掛下をおはしょり着付けにする場合も多くなりました

※神社によっては “打掛の上から紐をかけるものではない” という考え方のところもあるため、掛下は引きずりに着せて、移動の際は手で持たせます。

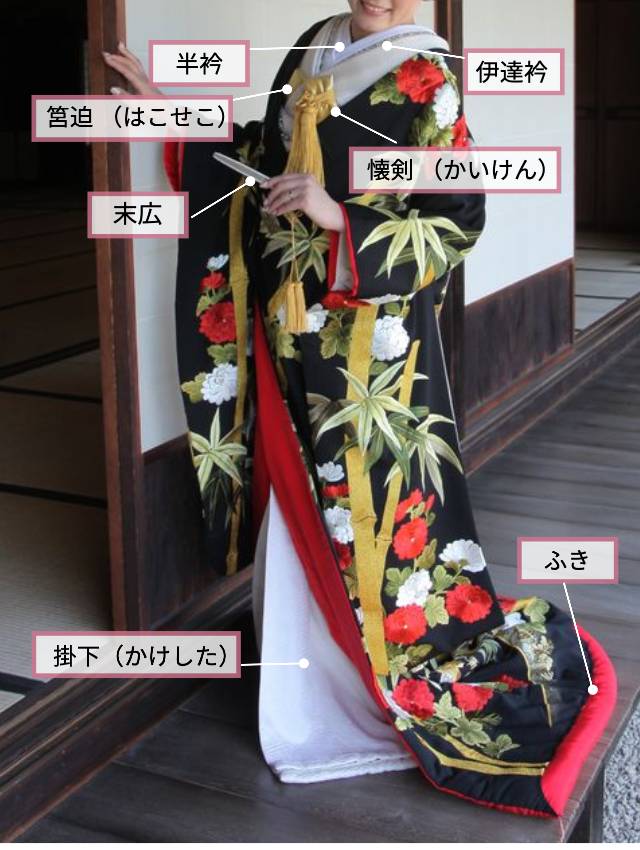

各名称

帯を結ぶ際には振袖でも使用する、帯揚げと帯締めをします。帯揚げは鹿の子絞りのものを使用することが多いです。

帯締めは花嫁衣裳だけに使用する丸くけと呼ばれるもので、綿を入れて丸く立体的な形にした帯締めです。

帯の下の部分には花嫁衣裳や七五三詣りの際のみにする抱え帯という細い帯状のものを飾りでつけます。

抱え帯はその昔、万が一の時にはタスキ掛けに使ったりと覚悟を決める際に使われた道具の名残りですが、現代では帯がズリ落ちないよう補助的な役割と装飾として使用されています。

その他の小物は、懐剣を帯と着物の間に差し、筥迫を衿の合わせの間に入れます。

末広は懐剣の横に差したり、手で持ったりします。

白無垢の際の髪型

白無垢姿の髪型といえば昔は文金高島田のかつらをかぶりべっ甲のかんざし、綿帽子か角隠しといった形でしたが、最近では、白無垢姿にも洋髪スタイルで生花を付けたりと自由な髪型で合わせることも多くなっています。

色打掛

色打掛(いろうちかけ)とは白打掛以外の、色や柄が華やかな打掛のことを言います。形は白無垢姿とまったく同じです。

色打掛は色や柄ゆきだけでも迷ってしまうぐらい種類が豊富なのに加え、後にも詳しく書きますが、織物や染物、刺繍など、自分の好みの一枚に出会う楽しみがあります。

掛け替えが可能

挙式を白無垢で行い、披露宴などのお色直しで色打掛に掛け替えて入場することも可能です。

掛け替えというのは、打掛の下に着ている掛下の着物はそのままで、打掛のみを変えるという意味です。

掛け替えだけなので時間がほとんどかからないのに、まったく違う印象になるのも素敵なところです。

掛け替えの際には、小物や草履も色の付いた華やかなものに替えることが多いです。また、色打掛姿で挙式をするのももちろんできますし、お色直しなどで着物を着たいということで着用される方も多いです。

その場合は、掛下や小物なども白にしなくてはいけないということもないので好きな色や柄を色打掛に合わせてコーディネートを楽しむことができます。

色打掛の際の髪型

色打掛の際の髪型は、挙式に着用する場合、文金高島田のかつらにかんざし、角隠しが一般的です。かんざしも白無垢姿の時はべっ甲が多いですが、色打掛姿の時には色やデザインも豊富で選ぶことができます。

白無垢の際にも書きましたが、もちろん色打掛姿に洋髪スタイルを合わせることも増えてきましたので、色打掛の色や柄などに髪飾りを合わせたりと、自由にコーディネートできます。

白打掛と色打掛の違い

白無垢とは白の打掛を着用した姿を指しますが、白打掛のなかでも刺繍に金糸銀糸を用いて華やかにしているものや、衿や袖、裾などに赤などの差し色を入れているものなど様々です。

色打掛のなかにも地色が白のものもあります。白打掛と色打掛の違いが難しいものもありますが、一番簡単な見分け方としては、裏地が白か白ではないかで区別すると分かりやすいかもしれません。

白打掛で刺繍など白以外の色も使い華やかなものも裏地が白であれば白打掛ということになります。色打掛でも白地に染めの文様のあるものなども裏地が赤など白でなければ色打掛の種類になります。

ですが、最近は白打掛でも裏を赤や他の色にして裾部分のふき(綿が入ってふんわりした部分)にあえて色を見せる打掛もあるので一概にはいえないのですが、あくまで一つの簡単な見分け方と思って頂けるといいかと思います。

打掛の種類(織ものと刺繍、染めもの)

打掛を選ぶ時、色や柄などはもちろん好みのものを選ぶと思います。その選んだ色や柄がどうやって作られているのかを少し違った目線からも見てみるとおもしろいかもしれません。

打掛は、織りで柄を出している織物と、絵柄を刺繍で表現してあるもの、絵柄を染めで表現してあるものと大きく3種類に分けられます。

織物は反物を織っていくときに縦糸と横糸のバランスで柄を表現していくのでしなやかですっきりとした見栄えで、白打掛の場合だと比較的軽い物が多いです。

色打掛になると織りに使う糸の種類も多くとても華やかなものが多いので色の種類が多ければその分重みも出てきます。

次に刺繍の打掛は織が終わったあとにさらに糸を足して刺繍をしていくので立体的でとても華やかに見えるのですが、織物に比べると少し重みが出てきます。

もう一つの染めものは、反物に染めで柄を描いていくものなので繊細で細やかな美しさが特徴で、他の打掛に比べると比較的軽いものが多いと思います。

大きく種類を分けましたが、織物に刺繍がされているものもありますし、染めの打掛に刺繍のあるものもあります。いろんな組み合わせで美しい打掛がつくられていますので、これから打掛を見ることがある方は是非着物に近づいてよく見てください。

ぱっとみただけでは分からないものも織物と刺繍、染めの違いが分かるかと思います。

引き振袖(本振袖)

引き振袖は、未婚の女性の第一礼装である振袖の種類の中でも成人式などで着用する中振袖よりも格が高い本振袖を着用します。

中振袖と本振袖の形の違いは、裾に綿が入っているふきがあることや、比翼仕立てと言い、衿、袖、裾などが二枚重ねになっていることなどです。着付けの仕方も、成人式の振袖とは違い「おはしょり」をしないで、裾を引いて着用します。

各名称

打掛姿とは違い、帯もしっかり見えるので振袖と帯、小物のコーディネートも自由に楽しめます。帯の結び方は、立矢結びと呼ばれる結び方が多いです。

引き振袖の際の小物は打掛姿と同様で、帯揚げ、帯締め、抱え帯、懐剣、筥迫、末広を使用します。引き振袖で挙式をする際には、黒の引き振袖に金地の帯、小物は赤色が多いです。

引き振袖の際の髪型

髪型は、文金高島田のかつらにかんざし、角隠しを合わせることが多いです。

最近では、引き振袖の色や柄も豊富ですし、帯や小物も引き振袖の色や柄などに自由に合わせることができます。打掛などと同様で、引き振袖に洋髪スタイルも合わせられます。

引き振袖は、挙式でも着られますし、結婚すると振袖が着られないということもあり、最後に振袖を着たいという方も多く、披露宴のお色直しなどでも多く着用されています。

お気軽にご相談ください

婚礼や前撮りの際のキモノの着付けも承っております。お気軽に公式ライン、又はお問い合わせフォームにてご相談ください。

コメント